История Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге

Современный храм – четвертый по счету на землях у устья Невы, посвященный этому святому. Судьбу удивительного по архитектуре и перипетиям строительства собора можно назвать счастливой: его не снесли, как Храм Христа Спасителя, в тридцатые годы, не разбомбили в период блокады Ленинграда. С момента освящения в 1858 году Исаакиевский собор стоит в Санкт-Петербурге более 160 лет.

Церкви Петровских времен

Первую небольшую деревянную церковь Исаакия Далматского Петр Алексеевич приказал заложить возле адмиралтейства и верфи в 1710 году. Предположительно храм находился на месте, где сейчас стоит Медный всадник. Через 2 года здесь же царь венчался с Екатериной (в прошлом Мартой Скавронской, в будущем – императрицей Екатериной I).

Первая Исаакиевская церковь. Литография XIX века с рисунка 1845 года

Открытое балтийским ветрам и дождям здание обветшало за 7 лет. Уже в 1717 году по соседству был заложен новый, каменный храм. По облику он напоминал Петропавловский собор в миниатюре: высокая колокольня со шпилем и ангелом-флюгером на вершине, вытянутый однокупольный корпус самой церкви.

Вторая Исаакиевская церковь, рисунок архитектора Н. Ф. Гербель, 1721 год

Гербель, Николай-Фридрих. 1688-1724

Проект иконостаса церкви Св. Исаакия Далматского

Расположение оставалось неудачным. Окрестность часто подтапливалась невскими наводнениями, а два случившихся подряд пожара в 1733 и 1735 годах привели к полной перестройке конструкций. О новом, величественном соборе в честь отцовского небесного покровителя Елизавета Петровна задумалась под конец жизни. Проект ей был представлен архитектором Чевакинским, летом 1761 года, но в декабре государыня скончалась.

Третий храм

Екатерина II позиционировала себя продолжательницей дел Петра Великого, поэтому ей понравилась идея поставить величественный Исаакиевский собор. План Чевакинского новую императрицу не устроил, кроме выбора места – в 370 м от Невы на более высокой площадке.

Ринальди - Модель Исаакиевского собора

Новый храм был заложен в 1768 году по проекту Антонио Ринальди. Предполагался пятикупольный храм сложной конфигурации с традиционной для Санкт-Петербурга многоярусной колокольней. Для внешних стен предполагалось использовать карельский мрамор. К сожалению, из-за плохого финансирования процесс зодчества затянулся на все царствование Екатерины.

Предполагаемый вид Исаакиевского собора по проекту архитектора А.Ринальди, 1765-1784 год

К ноябрю 1796 года стены были подведены к уровню карниза. Вступивший на престол Павел I приказал немедленно закончить стройку. Обласканный при Екатерине Ринальди предпочел покинуть Россию, доделывать собор взялся архитектор Винченцо Бренна.

Денег император дал мало, а остатки заготовленного мрамора приказал использовать на Михайловский замок. В результате проект упростили. Остался только один купол, а колокольня понизилась на этаж. Основной строительный материал сводов – кирпич.

Патерсен Б. Вид Петербурга в день празднования 100-летия города.

"Панорамный вид на стрелку Васильевского острова в Санкт-Петербурге, посвященный с разрешения его Императорского Величества Александра 1-го. его многообещающим покорным слугой Дж.А. Аткинсоном / нарисован на месте Дж.А. Аткинсоном из обсерватории Академии наук. 1802-1805. Фото 2-е. Адмиралтейство. Исаакиевская церковь. Статуя Петра 1-го. Сенат. Английская строка. Академия влияний"

Освятили храм уже после убийства Павла Петровича при Александре I. Готовый вариант Исаакиевского собора на одной из главных площадей Санкт-Петербурга оказался непропорционально приземистым и откровенно некрасивым.

Патерсен, Беньямин (Бенжамин) (1750-1810)

Вид на Исаакиевский мост с Васильевского острова

Вид на третий Исаакиевский храм во время торжественного возвращения С-Петербургского ополчения на Исаакиевскую площадь, 1814 год

Исаакиевский собор – современный вариант

Заявление нового императора при вступлении на престол: «Все будет, как при бабке!», относилось и к новому храму. Александр Павлович загорелся идеей: именно переделать собор, «испорченный» отцом. Итоги объявленного в 1809 году конкурса заказчика не порадовали: все участники (известнейшие архитекторы) предлагали совершенно иные варианты.

Портрет императора Александра I на фоне Кремля. карт.Голике.1835 г.

Война с Наполеоном отложила замыслы до 1816 года. 30-летний архитектор Огюст Монферран еще в Париже был принят императором, где представил несколько интересных проектов. В Санкт-Петербурге он нашел покровительство в лице инженера Августина Бетанкура, начальника столичного градостроительства. Последний и предложил Александру I молодого специалиста на невыполнимую с точки зрения всех мэтров задачу: создание нового собора в старых стенах (или хотя бы их части).

Огюст Монферран

Первоначальный замысел

Новый архитектор Исаакиевского собора вернулся к пятиглавой форме, увеличил диаметр большой главки и длину храма в целом. Украшением боковых входов по северной и южной стенам стали античные портики с колоннадами. Они же уравновешивали внешний объем. При этом сохранялись алтарная часть и два из четырех пилонов (внутренних опорных стен), держащих купол.

Исаакиевский собор, рисованный с макета на основе проекта 1818 года Монферрана, 1820-е годы, литография неизвестного автора

При неизменной высоте сводов приземистость здания в целом сохранялась, но такой вариант устроил императора, так как соответствовал его идее. Торжественная закладка первого камня состоялась в июне 1819 года. Надзор за стройкой возлагался на комиссию, включавшую знаменитых архитекторов и Бетанкура, которому была поручена инженерная и снабженческая часть работ.

Августин де Бетанкур-и-Молина

Критика со стороны

Публикация авторских проектов и планов внешнего и внутреннего устройства собора, а также предполагаемого украшения интерьеров привлекла внимание мэтров к новичку, получившему важнейший государственный заказ.

Групповой портрет строителей Исаакиевского собора: архитектор А.А. Монферрана, шесть художников К. Штейбена, В.К. Шебуева, П.В. Басина, Ф.А. Бруни, скульптора И.П. Витали, 1850-е гг., неизвестный литограф

Антуан Модюи в 1821 году потребовал остановить все работы, кроме разработки мрамора. Его главные претензии относились к устройству фундамента и центрального купола. Для изучения замечаний высочайше был утвержден отдельный комитет.

Действительно, возводить храм на пилонах, построенных в XVIII веке и рассчитанных на меньший диаметр купола, было опасно. Использование части старых стен и фундаментов осталось важнейшим требованием императора. Предложение Монферрана (впервые в России) забивать сваи из хвойного дерева под стены признали обоснованным.

Итогом стало объявление нового конкурса. Работы, представленные Стасовым, А. Михайловым и другими зодчими озадачили Александра I. Теперь и он уже понял, что сохранить что-то из старого собора нереально. Самодержец взял паузу на 3 года.

Проект последний

В 1824 году государь повелел продолжить проектный конкурс уже без сохранения существующих очертаний храма. В результате план Монферрана опять показался лучшим и был утвержден в апреле 1825 года.

Монферран, Огюст. 1786-1858

Проект дарохранительницы Исаакиевского собора

Собор приобретал квадратные контуры. Фундамент полностью создавался на свайной основе. Портики с колоннадами коринфского ордера сооружались по всем сторонам света, южный и северный из них имели по 3 ряда колонн. Алтарная часть при этом теряла традиционные для православия внешние полукруглые апсиды. Увеличивались размеры и в ширину.

Проект декорировки купола Исаакиевского собора

Главный купол опирался на четыре новых пилона, соответствовавших ему по габаритам. Вместо одной высокой колокольни из углов здания возводились четыре малых.

Общий вид собора напоминал римский Пантеон. Для большего сходства с капителей итальянского сооружения специалистами императорской Академии художеств были сняты слепки. От храма Ринальди оставалась только часть фундамента в северо-восточном секторе.

Вид Исаакиевского собора, 1858 год, литография по рисунку О. Монферрана

Строительство

Изменился и порядок ведения работ. Были выделены конкретные этапы, а финансирование определялось на календарный год. Комиссия по надзору сохранялась, но Монферран истребовал право авторского контроля, в том числе и за снабжением (тем более, Бетанкур в 1826 году скончался).

На строительстве Исаакиевского собора. О.-Р. Монферран, акв.1830-е гг.

Барак для рабочих и хоз.постройки на строительной площадке собора. лит. Ф.Бенуа по рис. Монферрана.1845.

Фундамент

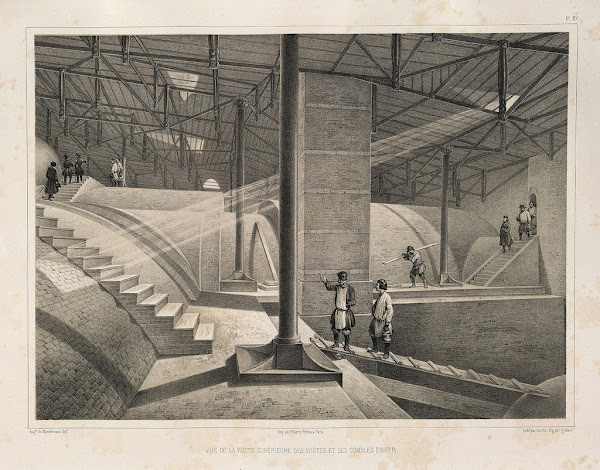

Вид сохранившихся частей старого ринальдиевского Исаакиевского собора с фигурами рабочих, рисунок из альбома Огюста Монферрана, 1845 года

Основой фундамента стали просмоленные сосновые сваи длиной 6,5 м. Из траншей сначала откачивали воду, затем забивали в землю бревна чугунными «бабами», приводившимися в движение во́ротами на конной тяге. Готовые участки снова заливали водой. В морозы все неровности срезали по уровню льда. Промежутки заполняли камнем методом «сплошной кладки», связывая старые части с новыми.

Колоннады

Мрамор для 48 колонн портиков и 24 – подкупольной колоннады добывали в каменоломнях под Выборгом. Прямо на месте монолитам придавали округлую форму и их скатывали к пристани.

Выломка гранитных колонн в Пютерлаксе в 1820-е гг. Литография середины XIX века (по рис. Монферрана)

Там их грузили на плоскодонные баржи и буксировали пароходами в столицу. Для доставки от пристани по суше впервые в России построили специальный рельсовый путь.

Перевозка гранитных блоков на специальных баржах. грав. К.Ф. Сабат

Выгрузка двух колонн около Адмиралтейства. литограф А. Гувиле, В. Адам,по рис. О. Монферрана 1845.

Установку больших колонн производили до возведения стен. Для этих работ Бетанкур еще в 1822 году разработал механизмы и леса, позволявшие поставить многотонный столб на место за 40-45 минут. Работы велись после смерти гениального инженера – с 1828 по 1830 годы.

Установки первой колонны на северном портике Исаакиевского Собора, рисунок Огюста Монферрана из альбома архитектора «Eglise cathedrale de Saint-Isaac description… par A. Ricard de Montferrand…» 1845 год

Установка колонн Исаакиевского собора с помощью лесов, спроектированных А. Бетанкуром (около 1830). Литография середины XIX в. (по рис. Монферрана)

Стены и пилоны

Конструкция стен и пилон Исаакиевского собора, рисунок архитектора Огюста Монферрана, 1845 года

Несущие конструкции возводили одновременно по периметру храма. Кирпич чередовали слоями с ровно обтесанным гранитом и металлическими прокладками. Для связки использовался известковый раствор. Можно считать подобный способ первым применением арматуры. Мраморную облицовку изнутри и снаружи крепили параллельно с кладкой стен.

Своды

Конструкция сводов Исаакиевского собора, рисунок архитектора Огюста Монферрана, 1845 года

Перекрытия впервые были устроены двойные – несущие кирпичные и декоративные – металлические из каркаса и сетки, задекорированные искусственным мрамором (папье-маше).

Центральный купол

Конструкция центрального купола Исаакиевского собора, рисунок из альбома Огюста Монферрана, 1845 года

Столбы для колоннады и «фонарика» поднимали на специальных тележках по наклонному настилу. Конструкция купола в процессе строительства была заменена. Вместо тяжелого кирпича Монферран использовал металлоконструкции. Каждый из трех уровней имел собственную конфигурацию: сферическую, коническую и параболическую. Промежутки между ребрами жесткости заполнялись керамическими горшками. Для изоляции и сохранения тепла их по отдельности покрывали войлоком, пропитанным смолой и канифолью, затем известковым раствором и масляной краской. Своды закрыли медными листами, верхний – позолотили.

Вид металлических конструкций внутри купола.

Чердачные помещения собора. лит. В.Адама по рис. О.Монферрана 1845.

Подъем колонн на барабан купола.лит. В.Адама по рис. О. Монферрана 1845.

М. Н. Воробьёв. «Подъём колонны на Исаакиевский собор». 1838 год. Государственный Эрмитаж

Исаакиевский собор в лесах.лит. Байо по рис. О.Монферрана 1845

Строительство Исаакиевского собора в 1838 году. Литография середины XIX в. (по рис. Монферрана)

Исаакиевской собор в 1840 г. лит. Бишбуа, В.Адам, по оригиналу О.Монферрана

Вид Исаакиевского собора в лесах. Раскрашенная литография (по рис. Монферрана 1840 г.)

Подъем креста на главный купол собора. лит. В.Адама по рис. Монферрана 1845.

Золочение

Первоначально использовалась технология «огненного золочения», при котором выделялось крайне много паров ртути, от них погибло около 120 мастеров. Для покрытия золотом небольших деталей внутреннего убранства позднее стали использовать новейший способ гальванопластики, изобретенный русским ученым Якоби.

Создание внутреннего убранства

С завершением основного зодчества снова активизировались завистники-конкуренты. Один из них – Лео фон Кленце, приглашенный создать интерьеры для Нового Эрмитажа, предложил Николаю I и свой проект убранства Исаакиевского собора. Немецкий архитектор планировал создание множества мелких элементов декора, снижавших эффект величия, остекление в виде сугубо католических витражей. Главное – требовалось изменение конструкций: пробитие дополнительных окон, снесение фасадных карнизов, заделка ниш. Для росписи стен и икон предлагалось использовать краски на основе воска (техника энкаустики).

Эскиз Ф. А. Бруни для собора — «Святой Дух в сонме ангелов». Начало 1840-х гг.

Эскиз для Исаакиевского собора 'Борьба духов'(не реализован в соборе) (N18, альбом 'Ф.А. Бруни' Изд.Тов-ва Р.Голике и А.Вильборг, 1900

Эскиз для Исаакиевского собора. 'Видение Иезекииля'(N19).(альбом 'Ф.А. Бруни', Изд. Тов-ва Р.Голике,А.Вильборг. 1900-е гг.

Эскиз для Исаакиевского собора "Иоанн Богослов" Ф. А. Бруни, 1840-е годы.

Эскиз для Исаакиевского соб. 'Евангелист Марк'(N21).(альб.'Ф.А. Бруни'.(c)Изд.Тов-ва Р.Голике и А.Вильборг. 1900-е гг

Ф. А. Бруни. Эскиз Исаакиевского собора -Евангелист Матфей. 1840-е годы.

Эскиз для Исаакиевского собора 'Евангелист Лука'(N22).(из альбома 'Ф.А. Бруни'). Изд. Тов-ва Р.Голике и А.Вильборг, 1900-е гг.

При комиссионном рассмотрении конфликта Российские архитекторы и художники-академики поддержали Монферрана, а для изучения разных способов оформления интерьеров отправили его вместе с К.А. Тоном в Европу. В результате от замыслов Кленце остался только алтарный витраж, изображавший Христа в полный рост.

Воскресение Христа. 1841—1843. Витраж главного алтаря

Главной проблемой для живописцев была высокая влажность на фоне резких изменений температур, от которых осыпалась штукатурка, краски не скреплялись с грунтом. После многочисленных проб и ошибок остановились на создании икон на холстах масляными красками, а фресок – на нескольких слоях мастики по оштукатуренной деревянной обрешетке.

Внутри Исаакиевского собора, 1858-1860 гг., автор рисунка Шарлемань И.И.

Предложение Монферрана заменить живопись мозаикой сначала были отвергнуто. К нему вернулись через несколько лет, после того как некоторые изображения пришлось реставрировать или полностью переделывать. Учредили специальное производство смальты и мастерскую по сбору мозаичных изображений по образцам готовых икон. Живописи постепенно заменялась более надежным декором вплоть до Февральской революции. Отопление храма велось по системе дымоходов от 12 печей, расположенных в подвале.

Внутренний вид Исаакиевского собора во время богослужения. Картина Шухвостова С.М., 1857 г.

Судьба Исаакиевского собора в царское время

Храм торжественно освятили в присутствии императора Александра II 30 мая (12 июня) 1858 года. Собору сразу же присвоили статус кафедрального для столичной епархии, в котором он и пробыл до Октябрьской революции.

Вид на Исаакиевский собор со стороны Сенатской площади во время церемонии освящения 1858 г., неизвестный литограф

Садовников, Василий Семенович. 1800-1879

Вид Адмиралтейской площади и Исаакиевского собора

Важно: Огюст Монферран после освящения собора прожил всего 30 дней. Он скончался в возрасте 72 лет от сепсиса, возникшего в результате фурункулеза. Похоронить создателя при его детище император запретил из-за католического вероисповедания. Последний покой архитектор нашел только в Париже, куда тело отвезла вдова.

Бюст Огюста Монферрана в Исаакиевском соборе, созданный из облицовочных камней, использованных при строительстве собора

Административно храм находился в ведении РПЦ и государства, так как императоры беспокоились о том, что церковь не сможет обеспечить нормальное содержание объекта, стоившего казне 15 млн руб. серебром. Общая сумма, израсходованная на строительство, составляла 23,26 млн.

Реставрационные работы собора велись практически постоянно. Еще Монферран через 16 лет после установки колонн был вынужден их стабилизировать из-за неравномерной осадки здания. Позднее пришлось ремонтировать крышу, выравнивать портики, заменять выпавший мрамор и совершенствовать систему отопления.

Вид на Исаакиевский мост. Раскрашенная литография.Василий Садовников

Санкт-Петербург: вид на Адмиралтейство, Исаакиевский собор, Медный всадник, Сенат и Синод. 1866 Иосиф Андреевич Вейс

Исаакиевский собор в морозный день. И.К. Айвазовский. 1891 г.

Исаакиевский собор, фото 1896 года

Медный всадник и Исаакиевский собор 1890-1900

Советский период

Вид Исаакиевского собора во время праздника 1 мая 1917 года

В 1922 году Исаакиевский собор был практически разграблен. По официальной версии более 2 тонн золота и серебра пошли на «помощь голодающим Поволжья». Через год богослужения прекратились. В 1928 году все колокола отправили на переплавку.

От дальнейшего осквернения собор спасло превращение его в антирелигиозный музей. В 1931 году под главным куполом навесили маятник Фуко, демонстрировавший факт вращения Земли.

В 1941 году в подвалах и залах собора разместили экспонаты из близлежащих дворцов, которые не успели отправить в эвакуацию из-за блокады Ленинграда. Прямых попаданий бомб и снарядов Исаакий избежал. Фашистские корректировщики стрельб выбрали самое высокое здание центральной части города, как важнейший ориентир.

Исаакиевский собор во время блокады Ленинграда

При этом осколки бомб оставили следы на стенах и колоннах. После войны их сохранили, на память потомкам. Окна были разбиты и заложены мешками с песком, отопление не работало. О соблюдении режима влажности не могло быть и речи. В результате почти половина живописи оказалась утраченной, а наружный слой мраморных плит стремительно разрушался.

Огонь зенитных орудий, развернутых по соседству с улицей Св. Исаакиевский собор во время обороны Ленинграда (ныне Санкт-Петербург, его досоветское название) в 1941 году.

Реставрация велась с 1947 года практически весь советский период. В первую очередь старались сохранить и укрепить фрески на сводах и плафонах, позже взялись за пилоны. Параллельно шли работы по восстановлению мраморной отделки снаружи и внутри, укреплению фундамента. Неравномерную усадку здания удалось остановить. В пятидесятые годы провели и центральное отопление, что позволило победить главного врага – сырость.

Для сведения: опасная для здоровья технология золочения оказалась удивительно стойкой к воздействию окружающей среды. Драгоценный слой на куполах реставрировали только в местах пробоин и протечек.

К. П. Брюллов. Богоматерь в окружении святых. Плафон главного купола. Фигуры 12 апостолов в барабане купола написаны П. А. Басиным по картонам Брюллова

В 1990 году убрали маятник, вернули в купольный фонарик голубя – символа Святого Духа. Тогда же состоялось повторное освящение и начались церковные службы в приделе Александра Невского по великим праздникам.

Постсоветский период

Удивительно, но даже в лихие девяностые удавалось изыскивать средства на поддержание любимого питерцами храма. Восстановили витраж, утраченную в интерьерах лепнину и внутренние скульптурные композиции (с золочением).

Новый этап начался в двухтысячных. Снова вернулись к реставрации живописного убранства во всем храме. Заменили поврежденные отделочные плитки и провели консервацию мрамора в целом. Постепенно идет работа по восстановлению скульптур на крыше, баллюстраде, портиках. Внедрены цифровые технологии в управление отоплением и вентиляцией. В 2012-2015 годах возобновлен «звон» – установлены 16 колоколов.

Реставрационные работы ведутся и сейчас без отрыва от проведения богослужений и экскурсий.

Эпопея возвращения храма под полный контроль РПЦ, с проведением многочисленных митингов с обеих сторон и расследований, закончилась победой «государственников». Исаакиевский собор остался музеем-памятником в ведении Санкт-Петербурга, как субъекта федерации. Регулярные богослужения по-прежнему проводятся в приделе Александра Невского.

Продолжение следует ....

Комментариев нет:

Отправить комментарий